San Esteban: el otro origen de Saltillo

LESLIE DELGADO

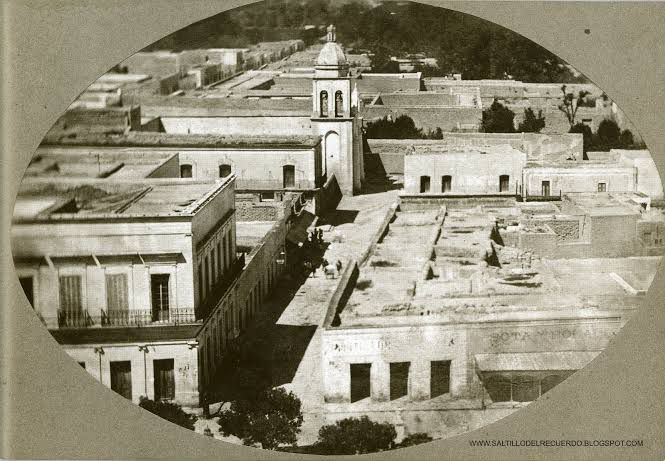

Saltillo tiene un origen dual que rara vez se reconoce en toda su complejidad. Si bien la narrativa oficial celebra su fundación en 1577 como parte del proceso de colonización española del norte de la Nueva España, la historia completa involucra dos pueblos fundacionales con raíces, culturas y destinos muy distintos: la villa criolla de Santiago del Saltillo y el pueblo indígena de San Esteban de la Nueva Tlaxcala.

Esta visión, respaldada por investigaciones publicadas en la Gaceta de Saltillo, edición 2005 —hace ya dos décadas— y desarrollada por Arturo E. Villarreal Reyes, entonces subdirector de Patrimonios Culturales de la Secretaría de Cultura de Coahuila, permite replantear la historia local desde una perspectiva más justa, crítica e incluyente.

Una ciudad, dos orígenes

La fundación oficial de Saltillo se remonta al 25 de julio de 1577, cuando el capitán Alberto del Canto, de origen portugués, estableció la Villa de Santiago del Saltillo, en honor a Santiago Apóstol. La ubicación no fue casual: el lugar contaba con agua proveniente de manantiales naturales, pastizales abundantes y una posición estratégica en el camino entre Zacatecas y el norte novohispano. Del Canto, junto con otros conquistadores, se asentó en este punto como parte del esfuerzo por consolidar el control español en la región chichimeca, aún considerada hostil y peligrosa por los colonos.

Sin embargo, este primer intento de colonización no prosperó de inmediato. Fue hasta que el virrey Martín Enríquez de Almanza ideó un plan más ambicioso que el proyecto tomó forma definitiva: llevar colonos tlaxcaltecas a poblar y pacificar el norte, como lo habían hecho en otras regiones. Así, en 1591, llegaron 400 familias indígenas provenientes de Tlaxcala, encabezadas por líderes como los descendientes de Xicoténcatl “El Viejo”, quienes fundaron el pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala, justo al lado de la villa española.

Los tlaxcaltecas no eran esclavos ni peones, eran aliados de la Corona, reconocidos con privilegios únicos. Se les concedieron tierras comunales, aguas, ganado y autonomía política, incluyendo su propio cabildo. En esencia, se establecieron dos comunidades vecinas pero autónomas, divididas por más que una calle: por idioma, religión, estructura social, cultura e intereses económicos.

Un despojo disfrazado de unión

A lo largo de más de dos siglos, San Esteban floreció como una comunidad disciplinada, autosuficiente y solidaria. Su gente desarrolló una economía basada en la agricultura, la producción de frutas y la ganadería. Sus instituciones como el hospital de indios, las escuelas y las cofradías fueron pilares fundamentales para el desarrollo regional. Mientras tanto, en Saltillo predominaban las élites criollas, los intereses comerciales y una estructura social jerárquica.

Pero desde finales del siglo XVIII, con las reformas borbónicas, se inició un proceso de centralización del poder que poco a poco fue erosionando la autonomía indígena. A pesar de sus aportes y estabilidad, San Esteban comenzó a ser visto como un obstáculo para los planes expansionistas y comerciales de los vecinos criollos.

La fusión forzada se concretó en 1834, cuando el Congreso del Estado de Coahuila y Texas decretó la abolición de los ayuntamientos étnicamente separados. San Esteban dejó de existir legalmente, su cabildo fue disuelto, y todos sus bienes desde tierras hasta joyas religiosas fueron entregados a la nueva administración municipal de Saltillo.

Una historia de discriminación sistemática

Con la fusión, comenzó también un proceso de despojo territorial. Las tierras comunales tlaxcaltecas fueron repartidas (o prometidas) en propiedad individual, pero los títulos nunca llegaron. Las cofradías fueron disueltas, sus bienes confiscados. El hospital indígena fue cerrado, y su templo fue saqueado e incendiado años después, durante la Revolución Mexicana.

A lo largo del siglo XIX, los tlaxcaltecas fueron empujados a vender sus propiedades céntricas, que pasaron a manos criollas. La feria anual de Saltillo, famosa en la región, se realizaba en buena parte en los terrenos comunales tlaxcaltecas. Su espacio fue absorbido, su historia silenciada.

En la papelería oficial, el pueblo indígena desapareció. Los censos ya no lo diferenciaban. Incluso la vacunación contra la viruela documentada semanalmente para los criollos—no aparece registrada para los habitantes de San Esteban. Hasta 1873, 46 años después del decreto original, se otorgaron formalmente las tierras que por siglos usufructuaban.

¿Una fusión o una conquista institucional?

Mientras que en los libros de historia Saltillo presume una fundación única y continua, la realidad es que se trató de una ciudad construida sobre dos memorias desiguales: una celebrada y otra olvidada. La villa criolla de Santiago del Saltillo absorbió legal, política y simbólicamente al pueblo indígena de San Esteban. No fue un hermanamiento; fue una absorción forzada, en la que el proyecto indígena fue borrado de la historia oficial.

Hoy, la mayoría de los barrios tlaxcaltecas originales han desaparecido incluso de la memoria urbana. Salvo Santa Anita, los otros cuatro son imposibles de ubicar con precisión. Su lengua, el náhuatl, se perdió. Su cabildo, sus libros de actas, sus instituciones, fueron eliminados. Incluso la calle que dividía ambos pueblos Ignacio Allende, llegó a marcar la frontera entre dos estados Coahuila y Nuevo León, en uno de los momentos más caóticos del siglo XIX.

El Saltillo moderno se forjó sobre las huellas de dos comunidades. La historia de San Esteban no debe seguir siendo una nota al pie, ni un recuerdo folclórico. Recuperar su legado desde su fundación, su autonomía, hasta su dolorosa fusión es reconocer a los verdaderos constructores de la ciudad.